借木之堅硬雋永,追竹之高風亮節(jié)。

我們看古典家具的時候,經常看到有些家具,乍一看是竹作的,走進細看,才發(fā)現(xiàn)是木材,雕刻

成了竹的形狀。

這樣的家具就是仿竹家具。仿竹家具即模仿竹材的紋理、造型及神韻,或寫實,或寫意,以求再

現(xiàn)竹素雅清高的氣質。

中國禮教對于君子的定義,簡而言之,謂之“禮節(jié)”,它要求文人士大夫要謙和儒雅,但在價值

觀和政治純潔性受到威脅時要勇敢地舍生取義,此謂“氣節(jié)”。

竹分多節(jié),被視為氣節(jié)的象征,于是竹便被認為是自然界的君子,正直挺拔,恰與文人雅士所追崇的淡

泊高遠、堅韌不屈的品性相契,文人多以此自勵。

竹節(jié)所帶有的氣節(jié)內涵,有高風亮節(jié)之擬人化意蘊,文人氣質醇厚,亦有“節(jié)節(jié)高升”的祥瑞寓意,竹

葉一年四季凌霜傲雨,蔥綠青翠。在竹文化當中,竹葉冬青也象征著威武不能屈、貧賤不能移的優(yōu)秀品

質。

此外,竹子的根深扎于地下,蜿蜒交錯,能屈能伸,在明清時期的竹文化中,竹根象征著旺盛的生命力

和頑強不屈的風骨,故而也有仿竹根形的器具存在。

因此,竹不僅成為文人雅士生活的必須,更成為文人精神的隱晦表達。前有王徽之愛竹成癡,留下

“何可一日無此君”的名言,后有鄭板橋一幅《竹石圖》名揚四海,并留下“千磨萬擊還堅勁,任爾東西

南北風”的千古名句。

蘇軾有詩云:寧可食無肉,不可居無竹。一句詩點名了竹的形象在文人心中的地位,哪怕過得再

貧寒,居住的地方也要能看到竹。

竹形的家具雖僅是簡潔的凸起線條,卻富有自然節(jié)奏感和韻律感,樸素卻不單調,自然而不零亂

自然之意濃厚。

既然如此,為什么不直接用竹做家具,反而是費盡心力地用木器模仿竹形呢?其實,竹器確實有

而且有不少。在傳世的傳統(tǒng)器具中,以竹為料的器具占有一席之地,既有姿態(tài)萬千的竹雕擺件,亦有

格調清雅的實用家具,古人對竹的喜愛可從中管窺一斑。

清 竹雕竹林七賢圖刻乾隆題詩筆筒

竹材質有其獨特的天然紋路與形態(tài),總予人一種質樸、清新、挺拔之感。但竹也有著不容忽視的

缺點,即容易出現(xiàn)蟲蛀、開裂、變形等,尤其在有梅雨季節(jié)的江南地區(qū),竹制器具可謂是生存不

易。

出于竹材質自然屬性的限制,使得竹制器具的保存尤為不易。因而,明清時期則出現(xiàn)了大量木料

仿竹家具及不同材質的仿竹器具,取竹材質之長,避其短處。

清中期 黃楊仿竹有束腰三彎腿帶托泥幾

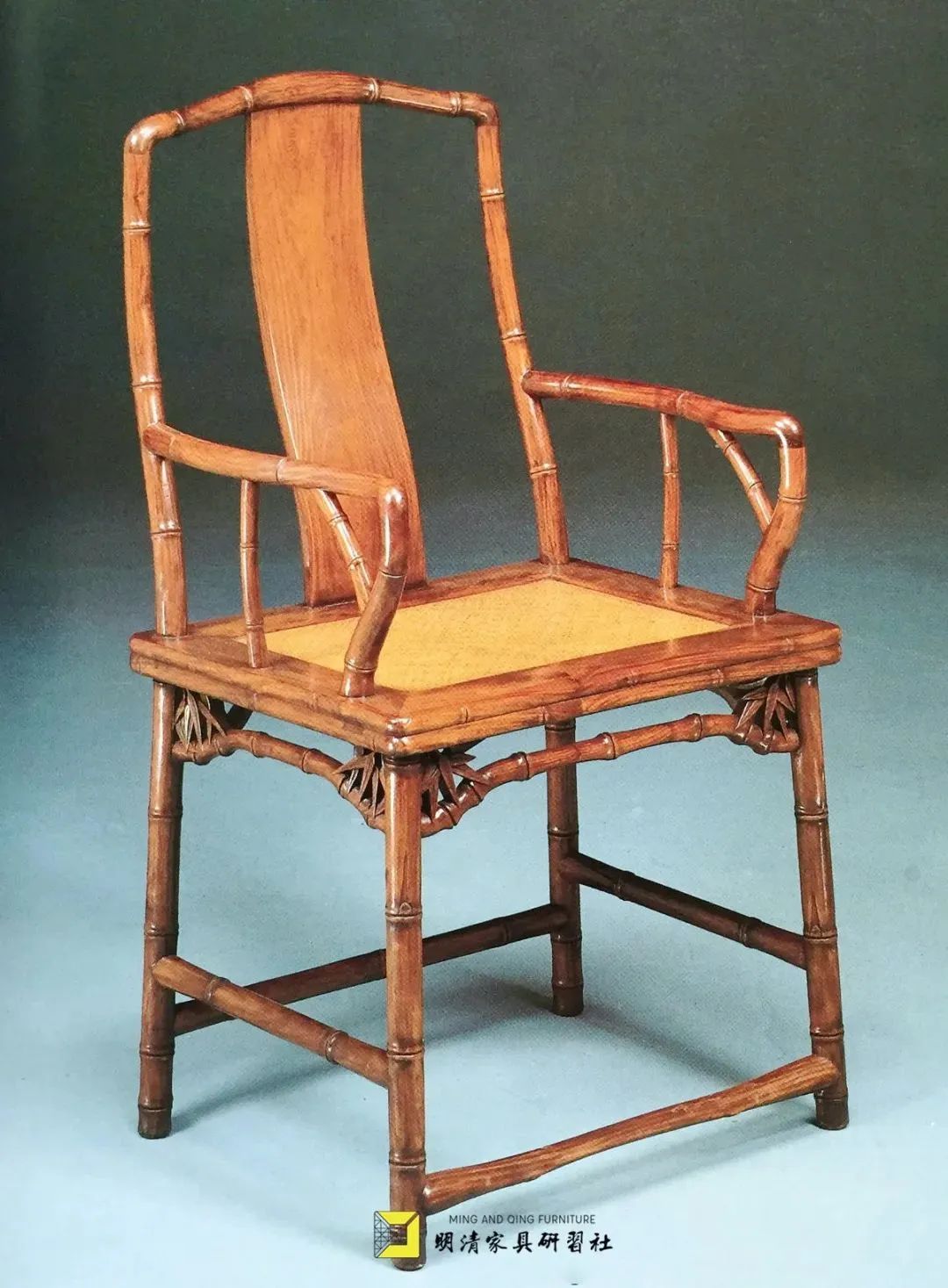

明清時期的仿竹家具種類繁多,坐類、置物類及櫥柜類等均有所涉獵。仿竹家具多以竹節(jié)工作裝

飾,即仿照竹節(jié)形態(tài),或通體雕作,亦或是在家具邊角及腿足部分進行雕刻。明代的仿竹家具較

為簡潔,只在結構特征上模仿圓竹家具。

至清代、民國時期對于竹的外觀模仿更加形象,一般在邊角及腿部采用仿竹節(jié)圖案,寓意節(jié)節(jié)高

升。常見的有雕竹節(jié)紋方桌、雕竹節(jié)紋扶手椅等。

仿竹家具的用料尤為豐富,既有黃楊木、柏木、核桃木等普通木料,亦有黃花梨、紫檀木、酸枝

木等高級硬木,滿足不同階級對仿竹家具的需求。用價格昂貴的高級硬木來仿竹制家具,不但保

證了材質的經久耐用與竹的神韻,更能顯示出明式家具貼近自然的拙樸以及雅致的意趣。

上至皇宮貴族,下至平民百姓皆可實用,仿竹家具也得以廣泛的流行。除了仿竹家具以外,仿竹文房器

具也有不少。文房器向來是文人雅士追求雅趣生活的不可或缺之物,不僅要具備實用功能更講究雅致格

調。而明清文人以竹為雅,故而其桌案之上常常放置仿竹樣式的文房器。

這些仿竹的文房器往往造型逼真、質樸而清雅,在氣質上與明清時期文人士大夫的貴而不驕、貧而不憂

的恬淡的人生態(tài)度相契合。筆架、筆筒、鎮(zhèn)紙、臂擱、筆洗等常用的文房器均可見仿竹樣式的身影。

清代紫檀牧牛圖詩文仿竹臂擱

由于文房用具多數體積較小,不易磨損,因此除了木制的仿竹器具外,還出現(xiàn)了諸如象牙、陶瓷琺瑯、玉

石、金銀等貴重材質的仿竹器物。

道光款黃釉刻花仿竹紋筆筒清 銀竹節(jié)柄壺仿竹器具雖為仿制,然極富匠心,與今日仿制之意截然不同。它汲取了竹制器具的長處,將竹材的天然

意蘊表現(xiàn)得淋漓盡致,又巧妙回避了竹材質之短處,可謂揚長避短的典型代表。

通過對仿竹器具的追溯,可以看出仿竹器具的文化本質就是文人節(jié)操觀的具體體現(xiàn),既是古人崇尚天人

合一的直觀表現(xiàn),亦是文人雅士追求堅韌品格的隱喻表達。